Dai grafemi ai fonemi: le differenze

Parlando di alfabeto, possiamo fare una distinzione tra grafemi e fonemi. Ogni grafema rappresenta un fonema? Purtroppo non sempre è così facile: ci sono casi in cui una lettera corrisponde a suoni diversi a seconda del contesto in cui si trova.

Ci sono poi i digrammi e i trigrammi con tutte le loro particolarità e infine i dittonghi e i trittonghi da non confondere con lo iato. Non farti spaventare da digrammi e trigrammi e impara a riconoscere il dittongo dallo iato.

Scopri in questo capitolo tutto quello che vuoi sapere sulle lettere e sui loro suoni.

- Grafemi e fonemi

- Grafemi e fonemi: la differenza tra digrammi e trigrammi

- Grafemi e fonemi: le particolarità dei digrammi

- Grafemi e fonemi: la differenza tra dittonghi e trittonghi

- Grafemi e fonemi: lo iato

Grafemi e fonemi

I concetti di grafemi e fonemi sono fondamentali nell’ambito della linguistica e, sebbene siano spesso utilizzati in contesti educativi e di ricerca, possono creare confusione. Entrambi sono unità minimali, ma operano in sfere diverse: una nella dimensione scritta e l’altra in quella parlata.

Un grafema è la più piccola unità funzionale della scrittura. In altre parole, è un segno scritto (una lettera o una combinazione di lettere) che rappresenta un fonema in una determinata lingua. Ad esempio, in italiano, le lettere “c”, “h”, e “ch” sono grafemi.

I grafemi servono a rappresentare per iscritto i suoni della lingua. La loro rappresentazione può variare da una lingua all’altra. Ad esempio, il suono /k/ in italiano può essere rappresentato sia dal grafema “c” che dal grafema “ch”, a seconda del contesto.

Un fonema è la più piccola unità sonora che può distinguere una parola da un’altra in una determinata lingua. Non si tratta del suono effettivo (che sarebbe un allofono), ma piuttosto di una rappresentazione astratta di quel suono. Ad esempio, in italiano, /k/ e /tʃ/ (come in “casa” e “cielo”) sono fonemi diversi.

I fonemi servono a distinguere tra significati diversi. Cambiando un fonema in una parola, si può cambiare il significato della stessa. Ad esempio, in italiano, cambiando il fonema iniziale in “pala” si possono ottenere parole come “cala”, “sala” o “tala”, ciascuna con un significato diverso.

Ascolta l’audiolezione:

[audio:5281]

Di solito a ogni grafema corrisponde un solo fonema. Questo significa che ogni lettera rappresenta un unico suono che rimane invariato qualunque sia la sua combinazione con le altre lettere all’interno di una parola.

Ci sono però dei segni che rappresentano suoni diversi a seconda del contesto fonico in cui si trovano, cioè a seconda delle lettere con cui si combinano nella parola.

- In casa e cinema, per esempio, la stessa lettera C è usata per rappresentare fonemi diversi: la C di casa è velare (suono duro), quella di cinema è palatale (suono dolce);

- lo stesso vale per la G di goccia e quella di gelato;

- la S di sasso “suona” diversamente rispetto a quella di smalto: la prima è sorda, la seconda sonora;

- anche la Z rappresenta sia il suono sordo di vizio, sia quello sonoro di zona, due fonemi diversi.

Grafemi e fonemi: la differenza tra digrammi e trigrammi

Cosa sono i digrammi e i trigrammi? Niente paura, massa e peso non c’entrano nulla! Si tratta di parole di origine greca che indicano gruppi di due o tre lettere (gramma in greco) che rappresentano un unico suono.

Hai già visto che ci sono grafemi che rappresentano diversi fonemi a seconda del contesto in cui si trovano. D’altro canto ci sono anche fonemi che non possono essere scritti usando un solo grafema, ma hanno bisogno di due o tre lettere.

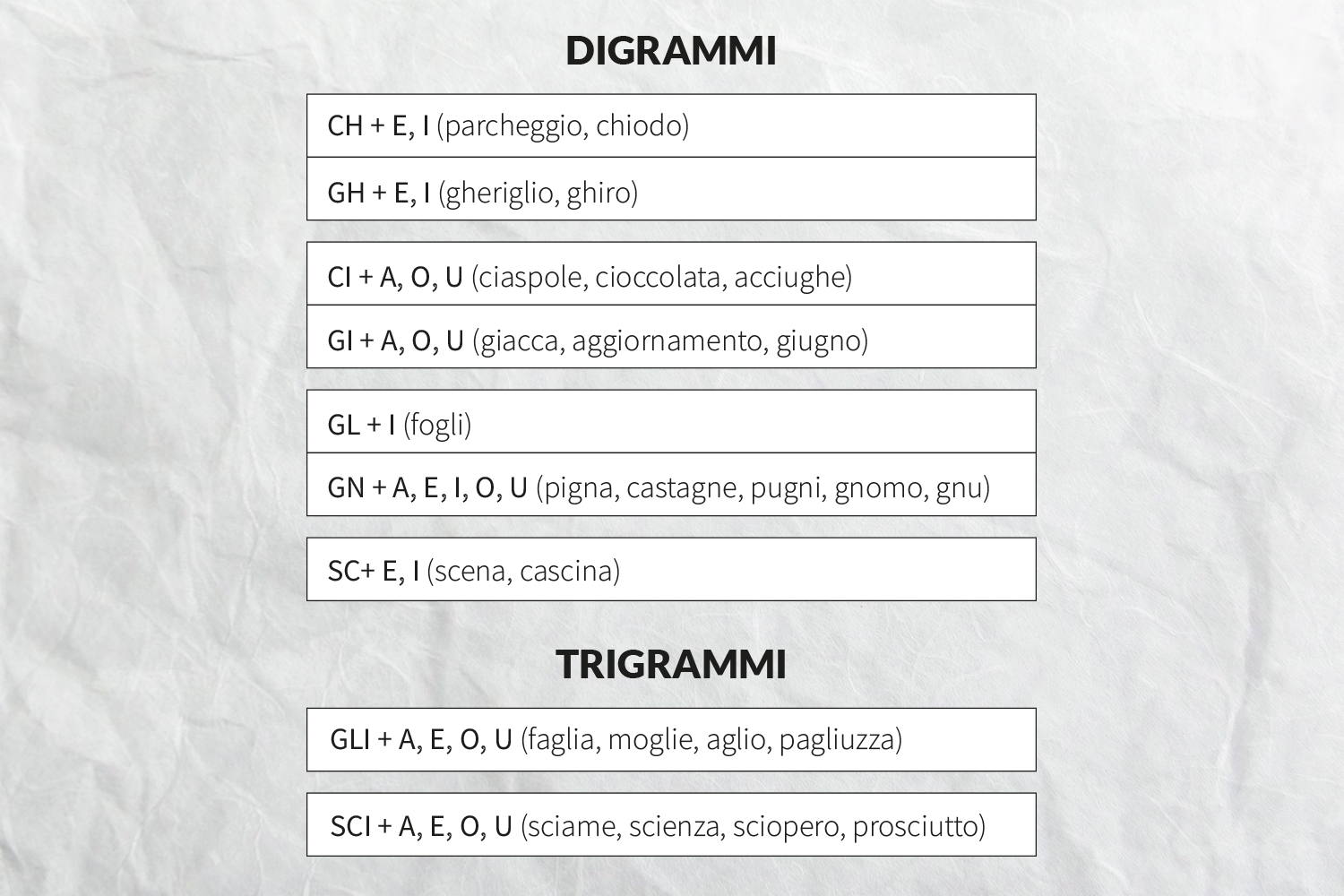

In italiano i digrammi sono sette e i trigrammi due: studiali nella figura a lato.

Cosa puoi notare dallo studio degli esempi?

- la H è un grafema che di per sé non rappresenta un fonema, ma, combinandosi con le consonanti C e G ne indurisce il suono davanti alle vocali E e I;

- la I di cioccolata, giugno, moglie e sciame non si sente nella pronuncia, ma serve nella scrittura per rappresentare i rispettivi fonemi. In questi casi si dice che la I è un segno diacritico.

Grafemi e fonemi: le particolarità dei digrammi

C’è ancora qualche particolarità da aggiungere sui digrammi:

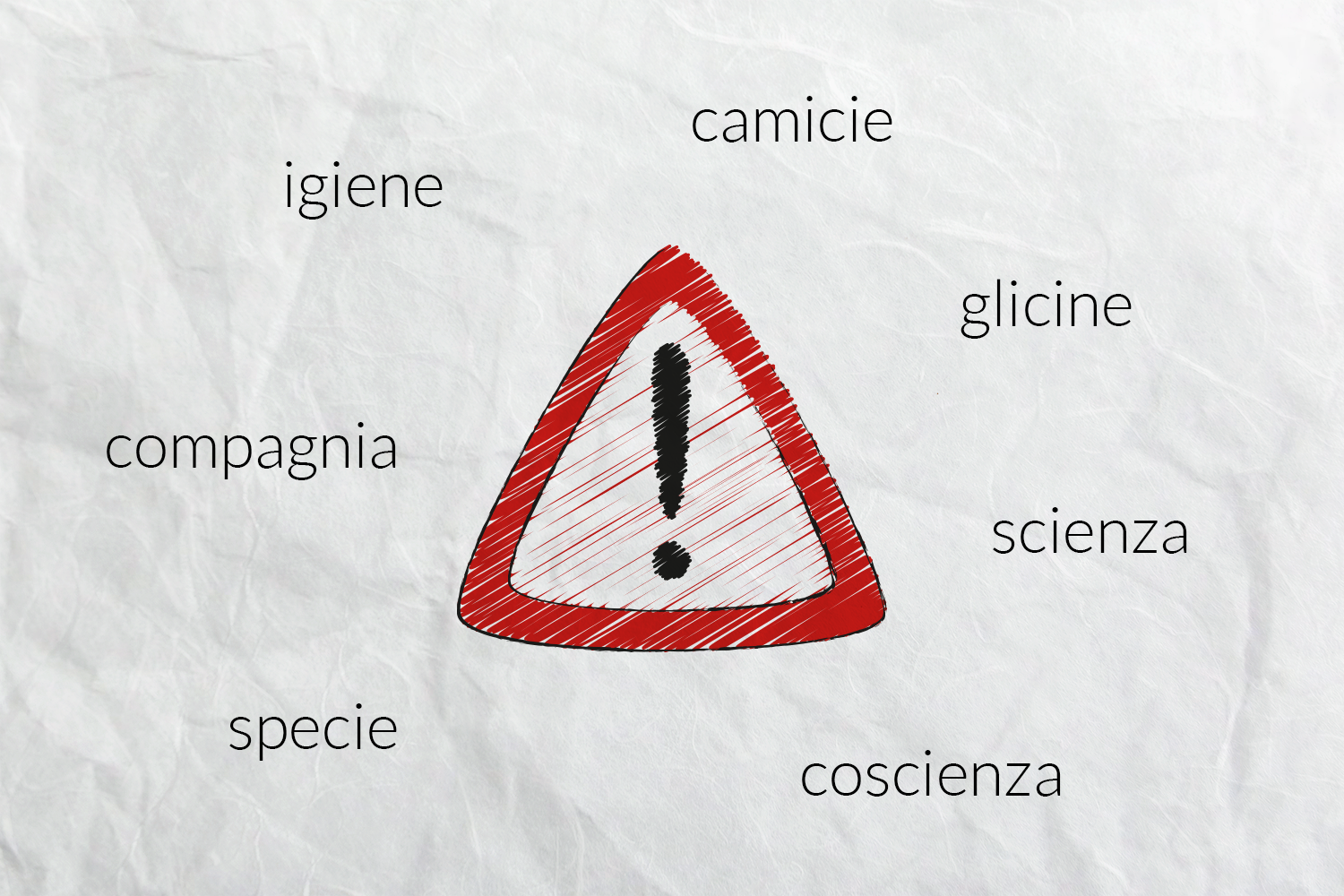

- CI e GI, in alcune parole come specie e igiene, precedono anche la vocale E. Questo avviene anche nei plurali dei nomi in -cia e -gia se la I è accentata (farmacie, apologie) oppure se C e G sono precedute da vocale (camicie, ciliegie).

- GN e GL + I in alcuni casi perdono la funzione di digrammi e si leggono come nessi biconsonantici, cioè come due consonanti separate che corrispondono a due fonemi distinti. Questo avviene, per esempio, nell’aggettivo wagneriano derivato dal tedesco e in parole come glicine. In questo caso GL + I si comporta come GL davanti alle altre vocali (gladiolo, inglese, glossario, glutine).

- Solitamente il digramma GN, a differenza di GL, non vuole la I prima della vocale. Fanno eccezione alcune voci dei verbi in -gnare e -gnere, dove la I non si sente ma si scrive come segno diacritico: la prima persona plurale dell’indicativo presente e la prima e la seconda persona plurale del congiuntivo presente (noi disegniamo, che voi spegniate). Diverso è il caso di compagnia, dove la I non è un segno diacritico, ma è accentata e quindi va pronunciata.

- SC, seguito dalle vocali A, O e U si legge come nesso biconsonantico (scatola, scolaro, scusa). Mentre in sciame, sciopero e prosciutto la I si vede, ma non si sente, in scia, sciare e nei derivati di sci la vocale va pronunciata. Attenzione poi a scienza, coscienza e ai loro derivati, le uniche parole che vogliono la I tra il digramma SC e la vocale successiva. Ricordati infine che i nomi che finiscono in -scia al plurale perdono la I, come in fascia, fasce.

Grafemi e fonemi: la differenza tra dittonghi e trittonghi

Cosa sono dittonghi e trittonghi?

Non confonderti con digrammi e trigrammi che si usano per rappresentare un unico suono. Qui invece si tratta di due o tre vocali accostate pronunciate con una sola emissione di voce.

I dittonghi possibili in italiano sono quelli che vedi nella figura.

Anche i trittonghi si formano con I e U che, unite ad altre vocali, assumono il valore di semivocali: miei, tuoi, buoi, guai… ecco un po’ di esempi di trittonghi, per finire con la “famosa” aiuola, una parola formata da sei lettere, di cui solo una è una consonante.

Grafemi e fonemi: lo iato

Non sempre due vocali vicine si pronunciano insieme. Lo iato, infatti, è l’incontro di due vocali che si pronunciano separatamente, al contrario del dittongo.

Qualche esempio? Maestro, poeta, paura, circuito… Si tratta in ogni caso di incontri tra due vocali diverse da I e U oppure con I e U accentate.