L'effetto Compton: definizione, enunciato ed esempi

Il secolo scorso ha assistito a una serie di scoperte e rivoluzioni scientifiche che hanno trasformato radicalmente la nostra comprensione dell’universo. Tra questi cambiamenti epocali, l’effetto Compton emerge come una delle rivelazioni chiave che hanno ridefinito la natura della luce e della materia. In un’epoca in cui le frontiere della fisica quantistica erano in rapida evoluzione, questa scoperta ha offerto una nuova lente attraverso cui osservare e interpretare l’interazione tra radiazioni e materia.

Ma cos’è esattamente l’effetto Compton? In termini essenziali, si tratta di uno spostamento nella lunghezza d’onda di un fotone, o particella di luce, quando esso collide con un elettrone libero e viene deviato dalla sua traiettoria originale. Questo fenomeno non solo ha confermato la natura corpuscolare della luce, ma ha anche fornito una comprensione chiara della conservazione dell’energia e della quantità di moto nelle interazioni elettromagnetiche.

Scopriamo meglio cos’è questo effetto, come Compton lo ha scoperto e quali sono le sue implicazioni!

L’esperimento di Compton

L’esperimento di Compton è definito esperimento zero perché è interpretabile inequivocabilmente; i fotoni esistono veramente e interagiscono con gli elettroni singolarmente.

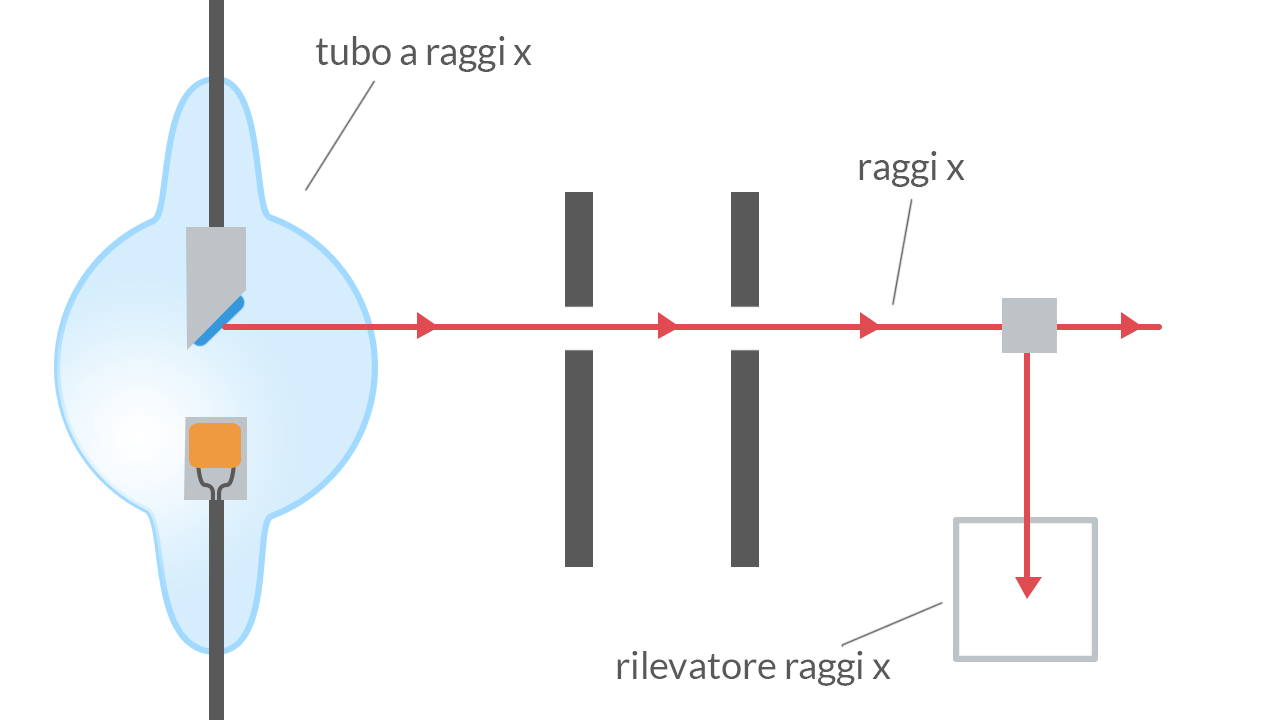

L’apparato sperimentale di Compton era formato da:

- un tubo a raggi X che, attraversando un monocromatore e un collimatore, rendeva il fascio monocromatico e parallelo con £$\lambda= 7,09 \cdot 10^{-11} \ m$£

- un bersaglio di grafite

- un rilevatore di raggi X.

Il raggio monocromatico e parallelo colpiva il bersaglio di grafite e diffondeva a diversi angoli £$\alpha$£. La radiazione diffusa veniva catturata dal rilevatore e i valori inseriti in un grafico.

Dalle osservazioni sperimentali si notò che, per £$\alpha=90°$£, una piccola porzione di radiazione aveva una lunghezza d’onda media maggiore della radiazione incidente il blocco di grafite. Come si può notare anche dal grafico a fianco, £$\lambda’=7,31 \cdot 10^{-11} \ m$£, ciò significa che si ha una variazione di lunghezza d’onda di £$0,22 \cdot 10^{-11}$£ rispetto alla radiazione incidente. Dalle evidenze sperimentali ci si aspettava una minima variazione di ampiezza dell’onda diffusa, ma non della sua intensità! Altre prove sperimentali dimostrarono che questa £$\Delta \lambda$£ non dipendeva né dal materiale del bersaglio, né dalla lunghezza d’onda della radiazione impiegata nell’esperimento. Da cosa dipende allora? Dove finisce l’energia dispersa sottoforma di lunghezza d’onda?

Interpretazione dell’effetto Compton

Compton interpretò la variazione di lunghezza d’onda diffusa £$\Delta \lambda$£ secondo la teoria di Einstein, come un’interazione di fotoni con la materia, giustificando l’aumento di lunghezza d’onda come una conseguenza della perdita di parte della quantità di moto dell’onda incidente.

La quantità di moto relativistica £$p_i$£ della radiazione incidente, dipende dalla frequenza £$f$£ secondo la formula: £$p_i=\frac {h \ f}{c}$£. Il singolo fotone, urtando un elettrone e liberandolo dalla grafite, cede della quantità di moto £$p$£. L’onda elettromagnetica diffusa che ha interferito e viene raccolta dal rilevatore, avrà una quantità di moto finale £$p_f$£ minore di £$p_i$£, come negli urti elastici. Dato che la quantità di moto di un’onda elettromagnetica dipende solo dalla frequenza, anche la frequenza di diffusione £$f’$£ sarà minore di quella incidente £$f$£ e, di conseguenza, la lunghezza d’onda £$\lambda’$£ del raggio diffuso, sarà maggiore di £$\lambda$£ del raggio incidente.

Compton dimostrò l’interazione fotone-elettrone tramite la relatività ristretta di Einstein, comprovando inequivocabilmente l’esistenza dei fotoni e la loro interazione individuale con la materia tramite urti elastici.