Letteratura in Italia tra il Duecento e il Trecento

La letteratura italiana tra il Duecento e il Trecento si colloca in un periodo storico di notevole fermento culturale, che ha visto la nascita della lingua volgare come mezzo di espressione letteraria al fianco del latino. In questo arco di tempo, l’Italia, ancora lontana dall’essere una nazione unificata, era un mosaico di città-stato e signorie, ciascuna con le proprie tradizioni culturali e linguistiche. È in questo contesto multiforme che sorge una letteratura di straordinaria importanza, che avrebbe gettato le basi per lo sviluppo futuro della lingua e cultura italiane.

Il Duecento è caratterizzato dall’affermazione di una letteratura in volgare, con opere che spaziano dalla lirica amorosa cortese, ispirata alla poesia trobadorica provenzale, fino a nuove espressioni poetiche che riflettono una realtà urbana in rapida evoluzione. In questo periodo si assiste anche alla nascita della poesia religiosa in volgare, che interpreta i temi della fede cristiana in chiave accessibile al grande pubblico.

Con l’avvento del Trecento, la letteratura italiana raggiunge nuove vette di raffinatezza e complessità. In questo secolo, si affermano tre figure che saranno riconosciute come i massimi esponenti del loro tempo e pilastri della letteratura italiana: Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Dante, con la sua “Divina Commedia”, non solo esplora temi universali quali la giustizia, l’amore e la redenzione, ma dà anche forma a una lingua letteraria che sarà di ispirazione per secoli a venire. Petrarca, con il suo “Canzoniere”, una raccolta di poesie per lo più in forma di sonetto, eleva l’espressione del sentimento amoroso a nuovo livello lirico e intellettuale, influenzando lo sviluppo della poesia lirica europea. Boccaccio, con il suo “Decameron”, crea una struttura narrativa innovativa dove diverse storie si intrecciano, offrendo un ritratto vivido e variegato dell’umanità con le sue virtù e debolezze.

Questi autori, e molti altri che hanno animato il panorama letterario di quei secoli, hanno contribuito a un vero e proprio risveglio culturale, ponendo le basi per il Rinascimento italiano e dando vita a opere che sono considerate capisaldi della letteratura mondiale. Attraverso la loro opera, la lingua italiana si è evoluta e arricchita, diventando uno strumento flessibile e potente per esprimere una gamma vastissima di esperienze umane.

- Il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi

- La scuola siciliana

- Dolce Stil novo

- Io voglio del ver la mia donna laudare di Guido Guinizzelli

- Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core di Guido Cavalcanti

- S'i' fosse foco di Cecco Angiolieri

- Mappa mentale della letteratura italiana tra Duecento e Trecento

Il Cantico delle creature di Francesco d’Assisi

Il Cantico delle creature o Cantico di Frate Sole è il primo testo poetico della letteratura italiana di cui si conosce l’autore. Lo compose Francesco d’Assisi nel 1224.

Appartiene al filone della poesia religiosa in cui si canta la lode di Dio. Francesco lo fa attraverso l’esaltazione della bellezza del creato, che è immagine del Creatore e con il quale l’uomo vive in rapporto di fratellanza.

Il componimento è una lauda formata da 12 strofe in versi liberi e sciolti.

Per stampare il testo, scarica il pdf qui:

La scuola siciliana

Nel XIII secolo presso la corte siciliana dell’imperatore Federico II di Svevia si afferma una produzione poetica in volgare italiano, che si ispira alla lirica amorosa dei trovatori provenzali.

Molti dei poeti della cosiddetta scuola siciliana erano giudici, magistrati, segretari della corte di Federico II. Jacopo da Lentini, per esempio, era notaio e infatti viene menzionato con il soprannome di “Notaro”: è considerato il caposcuola e l’inventore del sonetto.

La poesia della scuola siciliana estende la sua influenza raggiungendo anche la Toscana, dove alle tematiche amorose si aggiungono quelle civili e il volgare toscano ha la meglio su quello siciliano. È da questi modelli che scaturirà il “Dolce stil novo” che prenderà però le distanze dalla poesia precedente per lo stile e la ricercatezza.

Dolce Stil novo

Il “dolce stil novo”prende il nome da alcuni versi del XXIV canto del Purgatorio di Dante.

Qui Dante immagina di incontrare tra i golosi il poeta Bonagiunta Orbicciani, esponente del vecchio gusto poetico, che gli chiede se è lui l’iniziatore del nuovo modo di fare poesia. Dante risponde che quello che scrive è dettato dall’amore e Bonagiunta dice di aver capito allora la differenza tra la Scuola Siciliana di Jacopo da Lentini e la poesia siculo-toscana di Guittone d’Arezzo e il “dolce stil novo ch’i’ odo”.

Per stampare la scheda, scarica il pdf qui:

L’iniziatore dello Stilnovo fu in realtà il bolognese Guido Guinizzelli e la principale novità rispetto alla poesia precedente riguarda non tanto i temi quanto lo stile, caratterizzato da una dolcezza di suoni ottenuta attraverso un’accurata scelta dei vocaboli.

Io voglio del ver la mia donna laudare di Guido Guinizzelli

Nella scheda trovi un famosissimo sonetto di Guido Guinizzelli, in cui loda la sua donna celebrando dapprima la sua bellezza e poi gli effetti benefici e salvifici del suo passaggio e saluto.

La lode della donna amata, quindi, non riguarda solo il suo aspetto fisico, che non viene descritto, ma solo esaltato attraverso similitudini con fiori, stelle e gioielli preziosi. Il poeta mette in evidenza la nobiltà d’animo della donna e la sua influenza benefica sugli uomini che incontra, che vengono purificati e convertiti dal suo saluto. Nel termine “saluto” c’è molto più del semplice gesto di salutare, c’è il potere salvifico della donna, dal latino dare salutem.

È così che l’amore, per i poeti stilnovisti, assume una connotazione religiosa che si concretizza nella figura della donna-angelo.

Per stampare la scheda, scarica il pdf qui:

Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core di Guido Cavalcanti

A differenza del sonetto di Guinizzelli, che descrive gli effetti salvifici della donna amata, in Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core Cavalcanti descrive l’esperienza amorosa come angosciosa, crudele e distruttiva. La terzina conclusiva del sonetto si chiude con la morte metaforica del cuore del poeta: questo simboleggia che la passione amorosa ha un effetto negativo sull’uomo perché gli impedisce di elevarsi al di sopra della sfera sensoriale verso la conoscenza intellettuale.

Per stampare il testo, scarica il pdf qui:

S’i’ fosse foco di Cecco Angiolieri

S’i’ fosse foco è un sonetto di Cecco Angiolieri, massimo rappresentante della poesia comico-realistica toscana del Duecento. Il linguaggio popolare, il registro basso e il tono scherzoso, che non disdegna il ricorso all’oscenità, ne fanno un genere in contrapposizione rispetto alla lirica siciliana e allo Stilnovo.

Per stampare il testo del sonetto, scarica il pdf qui:

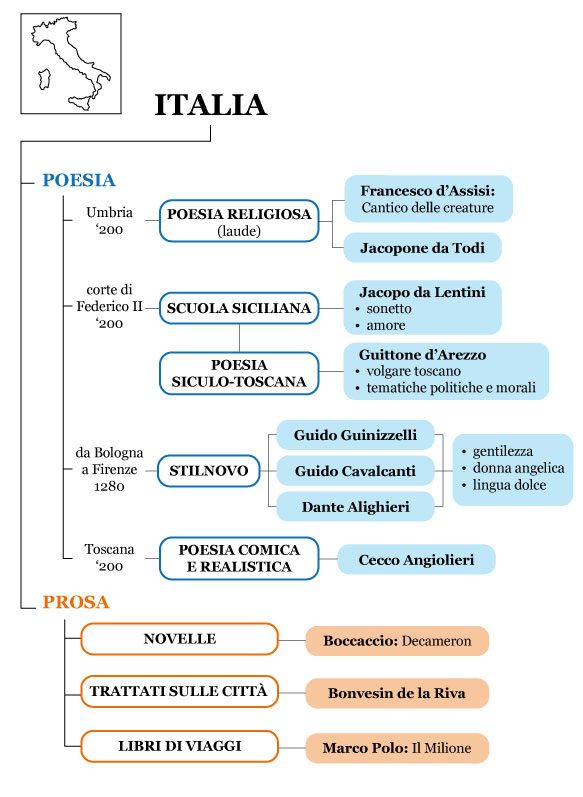

Mappa mentale della letteratura italiana tra Duecento e Trecento

Nella mappa mentale trovi le diverse correnti poetiche che si affermano in Italia nel Duecento:

- la poesia religiosa si sviluppa in Umbria e ha in Francesco d’Assisi uno dei principali rappresentati: il suo Cantico delle Creature è l’esempio più antico di lauda;

- la Scuola Siciliana nasce alla corte di Federico II sul modello della lirica provenzale: l’autore più importante è Jacopo da Lentini, inventore del sonetto;

- la poesia siculo-toscana prosegue sulla scia della Scuola Siciliana, ma utilizzando il volgare toscano e ha in Guittone d’Arezzo il suo maggior esponente.

- lo Stilnovo nasce a Bologna con Guido Guinizzelli, ma si diffonde a Firenze con Dante Alighieri e Guido Cavalcanti: celebra la gentilezza come nobiltà d’animo e la donna come figura angelica.

- la poesia comica e realistica si afferma in Toscana e ha come principale rappresentante Cecco Angiolieri.

Il volgare viene usato anche nella prosa, in diversi generi:

- la novella, che troverà nel Decameron di Boccaccio la sua massima espressione;

- i libri di viaggio, come Il Milione di Marco Polo.

Non mancano però le opere in latino, come il trattato sulla città di Milano scritto da Bonvesin de la Riva.

Se vuoi stampare la mappa mentale per sapere quali sono le correnti letterarie e i generi che si affermano in Italia nel Duecento, scarica il pdf in bianco e nero qui: